Alte Version: Neue Version — kürzer, besser — gibt es hier: Link

Der Wert

Einige Theorien zum Wert

Preis und Wettbewerb

Geistige Leistungen

Urheberrecht schafft keinen Wert

Konstruktion des geistigen Eigentums

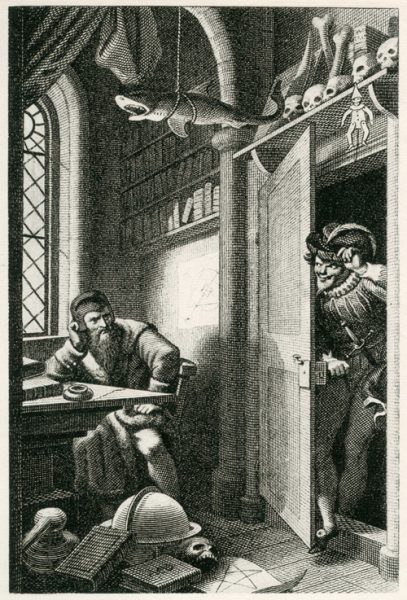

Das Urheberrecht ist ein Knotenpunkt, in dem zahllose Enden miteinander verwoben sind: Kultur und Kapital, Geist und Geld, Freiheit und Zwang, Tradition und Wandel. Wie man anhand des aktuellen Sturms in den Medien erkennen kann, handelt sich bei dem Urheberrecht um eine riesige Projektionsfläche. Man hat es mit dem Herzen der bürgerlichen Welt zu tun, dem im Nationalmuseum präsentierten Stolz auf die eigene Geschichte und Kultur, den Verfassern von Nationalhymnen, den verehrten, die Gesellschaft prägenden Autoren und Künstlern.

Bis vor einigen Jahren wurde das Urheberrecht als eine Art heilige Kuh des Rechts angesehen und jede Kritik daran wie ein Sakrileg behandelt. Es ist — historisch gesehen — ein Produkt des Bürgertums, das sich selbst vor allem durch Geist und Geld definiert. Das Urheberrecht hat, wie man den Medien entnehmen kann, die Aufgabe, die ,,Kostenloskultur“ oder ,,Umsonstmentalität“ zu bekämpfen. Das Urheberrecht scheint offenbar unmittelbar mit dem ökonomischen Wert der geistigen Leistungen verbunden zu sein, denn es soll die Möglichkeit schaffen, den Preis für diese Leistungen zu beeinflussen, der nicht Null betragen soll. Es soll dafür sorgen, dass das Geld auch zum Geist kommt, und nicht nur zu den Verfügungsberechtigten über körperliche Güter (etwa den Eigentümern von Grund und Boden, den Produktionsmitteln oder den Handelswaren) oder den Arbeitskräften (bei denen es auf die Leistung in Person ankommt).

- Gibt es kein Urheberrecht gilt folgende Regel: Wer eine Kopie eines veröffentlichten Werks haben will, muss den Kopieraufwand bezahlen, nicht jedoch den Aufwand für die Produktion des geistigen Teils eines Werks, also dasjenige, was beispielsweise das eine bedruckte Papier von einem anderen bedruckten Papier unterscheidet (oder was bei digitalen Daten für die besondere Konstellation der Bits verantwortlich ist, damit ein Programm diese Daten in wahrnehmbare Bilder und Töne umsetzen kann).

- Durch das Urheberrecht wird zunächst ein Rechtsinhaber konstituiert. Diesem wird eine juristische Position zugesprochen, in der Interessenten mit ihm über die Nutzung des Arbeitsergebnisses verhandeln müssen. Der Rechtsinhaber kann anderen dessen Nutzung verbieten oder zu den von ihm gewählten Bedingungen erlauben. Dabei geht es hauptsächlich um die Bezahlung, also die Höhe der Gegenleistung für die Nutzung des Arbeitsergebnisses der geistigen Leistung (die geistige Leistung hingegen kann nicht veräußert werden).

Das Recht oder die Gesetze sind, wie Hegel es formuliert hat, Gesetztes, also in Kraft gesetzte Bestimmungen, die ihre Aufgabe nicht in sich selbst tragen, sondern in der Gesellschaft etwas bewirken sollen. Gesetze sind Mittel oder gesellschaftliche Werkzeuge zu gewissen Zwecken und bei diesen Werkzeugen muss man regelmäßig prüfen, ob nicht ein anderes Instrument den Zweck besser erfüllt. Wer einen Nagel in ein Stück Holz schlagen will, kann das mit der bloßen Hand oder beispielsweise mit einem Stein versuchen. Als Werkzeug ist aber der Hammer besser geeignet. Für das Urheberrecht gilt Ähnliches: Arbeiten wir zur Zeit mit der bloßen Hand, einem Stein oder ist es bereits der Hammer, also ein einfaches, aber äußerst effizientes Instrument, um den gewünschten Zweck zu erfüllen? Ist das geltende Urheberrecht überhaupt geeignet, seine Aufgabe zu erfüllen, und wenn ja, wie gut erfüllt es diese? Verschafft das Urheberrecht dem Urheber den Wert für seine Leistung oder anders gefragt, was ist überhaupt die Leistung wert?

Alte Version: Neue Version — kürzer, besser — gibt es hier: Link

Dazu möchte ich zuerst etwas ausführen zum Begriff des Werts und zu Preis und Wettbewerb, um anschließend die sich daraus ergebenden Zusammenhänge auf das geistige Eigentum und das Urheberrecht anzuwenden.

Der Wert

Es gibt mehrere Werttheorien, die in aller Regel vorgeben, objektiv zu sein, jedoch nie ohne ein subjektives Element auskommen. Die Theorien bestimmen die maßgeblichen Faktoren für den Wert auf unterschiedliche Art. Heute sagt man typischerweise, der Wert einer Ware ist der Preis und der Preis ergibt sich aus Angebot und Nachfrage. Wie das Wort Ware nahelegt, ist diese Faustformel aber schlecht auf geistige Leistungen übertragbar.

Außerdem wurde mit der Konzentration auf den Preis bereits eine Reduktion der Verständnismöglichkeiten des Wertbegriffs vorgenommen. Die Bewertung ist ein Vorgang, der ständig stattfindet, da das menschliche Wahrnehmen und Denken zum Großteil ein Bewerten ist. Auf der Grundlage des Bewertens beruhen Entscheidungen: Ob beispielsweise eine bestimmte Situation im Straßenverkehr eine Gefahr darstellt oder nicht, ist genauso eine Bewertung der konkreten Umstände, wie die Frage, ob man dieses oder jenes Kleidungsstück haben will, oder die Unterscheidung zwischen Unrat (etwa Lärm) und einem Gut (etwa Musik).

Ich konzentriere mich in diesem Beitrag hauptsächlich auf den ökonomischen Wert (und wie dieser bei künstlerischen Produkten erzeugt wird). Wirtschaftende Individuen wollen ihre eigenen Bedürfnisse mit ihren vorhandenen Mitteln so weit wie möglich befriedigen. Der ökonomische Wert (und der Vorgang des Bewertens) existiert aber nicht ohne Güter, weil das ökonomische Bewerten ein Abwägungsvorgang ist, welchem Zustand ich den Vorzug gebe. Der Wert der einzelnen Güter ergibt sich — einfach gesagt — immer aus Relationen und ist das Ergebnis einer Schätzung verschiedener Objekte.

Dabei ist das Ergebnis der Bewertung von zahllosen individuellen, von Mensch zu Mensch unterschiedlichen und ständig wandelbaren Umständen abhängig. Das berühmte Beispiel der neoklassischen Nutzenlehre (Hermann Heinrich Gossen) ist das Glas Wasser: Wer Durst hat, schätzt das erste Glas Wasser sehr hoch ein. Er wird dementsprechend zur Not einen hohen Preis bezahlen, um in den Genuss des Wassers zu kommen. Das zweite Glas hat typischerweise schon einen geringeren Wert und das fünfte oder zehnte Glas wird dann sogar verschmäht, weil es keinen aktuellen Bedarf mehr gibt; der Durst ist gelöscht. Das Interesse richtet sich dann unter Umständen auf ein anderes Gut, etwa Nahrung, die nunmehr wertvoller erscheint als das Wasser.

Es gibt keinen absolut gültigen Wert eines Glases mit Wasser, weil der Wert keine Eigenschaft eines Gutes ist. Man kann folglich auch nicht von dem Wert sprechen wie von anderen realen Dingen, weil der Wert eine Art Urteil über Güter ist. Die Kriterien für die subjektive Wertbildung, die Qualität eines Gutes, können vollständig bekannt sein (etwa bei einem Glas Wasser das Wasser), doch würde man sich ohne Vergleich mit andern Objekten des Wertes überhaupt nicht bewusst werden.

Man muss jedoch nicht bei einem Tauschgeschäft (oder einem Tauschwert, ausgedrückt in Geld oder anderen Leistungen) ansetzen: Robinson Crusoe bewertete, wie er seine Zeit einteilt, weil er nicht den ganzen Tag fischen konnte, sondern auch Früchte oder Feuerholz sammeln musste. Für ihn waren wahrscheinlich wesentliche Faktoren der Bewertung die Zeit, der Arbeitsaufwand und die Erfolgsaussichten der investierten Arbeit.

Die Bewertung erfolgt heutzutage hauptsächlich über das Geld, das das Mittel des Vergleichs ist. Dies ist simpel: Habe ich lieber einen bestimmten Geldbetrag oder ein bestimmtes Gut, also etwa: Habe ich lieber Durst und einen bestimmten Geldbetrag oder ein Glas Wasser und weniger Geld. Hinter dieser Abwägung steht allerdings die Überlegung, dass man sich mit dem Geld auch etwas anderes erwerben kann.

Dabei darf man aber den Wert nicht mit dem Preis in Geld gleichsetzen, denn man verkauft etwas zu einem bestimmten Preis, weil man die Gegenleistung üblicherweise als höherwertig einschätzt, während der Käufer genau die gegenteilige Bewertung vorgenommen hat. Außerdem kann zwar der Geldpreis für alle Güter (bei einer Inflation) steigen. Der Wert steigt hingegen nicht, weil dieser das Verhältnis der Güter oder Leistungen zueinander zum Ausdruck bringt, während das Geld hier nur als Recheneinheit fungiert.

Einige Theorien zum Wert

Wie eingangs bemerkt, gibt es unterschiedliche Werttheorien, von denen einige angedeutet werden sollen. Im Gegensatz zu dem soeben dargestellten individuellen Nutzen orientieren diese Theorien sich an der Bemessung in einer Gemeinschaft. Sie fragen nicht, wieso für ein Individuum ein bestimmtes Objekt mehr Wert hat als ein anderes, sondern wie sich in der Gesellschaft die Bewertung entwickelt.

Adam Smith definierte die Produktionsfaktoren, die er in den notwendigen Grund und Boden, das Kapital und die Arbeitsleistung aufteilte. Der Preis einer Ware setze sich demnach zusammen aus der Grundrente, dem Kapitalgewinn und dem Arbeitslohn, weil das Entgelt für eine Ware auf Grundbesitzer, Kapitaleigner und Arbeiter verteilt wird. Marx griff auf die aristotelische Unterscheidung zwischen dem Gebrauchs- und dem Tauschnutzen zurück: Ein Schuh hat einen natürlichen Gebrauchszweck, also etwa den Schutz des Fußes oder das optische Erscheinungsbild. Dem entspricht der Gebrauchswert des Gegenstandes. Daneben kann man einen Schuh auch erwerben oder herstellen, um mit ihm Geld zu verdienen, indem man den Schuh verkauft. Hieraus ergibt sich der Tauschwert. Die Wertgröße einer Ware wird nach Marx von der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit bestimmt, also die Arbeitszeit, die erforderlich ist, um einen Gebrauchswert unter den üblichen Produktionsbedingungen bei der durchschnittlichen Leistungsfähigkeit herzustellen. Dabei bezog Marx sich hauptsächlich auf die Arbeiter und vernachlässigte etwa die Tätigkeit des Erfinders: Ein Gut habe ,,nur einen Wert, weil abstrakt menschliche Arbeit in ihm vergegenständlicht oder materialisiert“ sei.

Die heute herrschende Lehre der neoklassischen Ökonomie negiert diesen Gebrauchswert grundsätzlich nicht, verlagert jedoch alles auf den Tauschwert. Sie geht von einem nicht genau bestimmbaren individuellen Bedarf (nützlich ist das, was gekauft wird, und das was gekauft wird, ist deshalb nützlich) aus, der sich in den Entscheidungen niederschlägt, was zu welchen Bedingungen getauscht wird. So ergibt sich der Preis einerseits aus der Wertschätzung der Kaufinteressenten (der Nachfrage), andererseits aus der Knappheit des nachgefragten Gutes, also dem Angebot. Übersteigt die Nachfrage das Angebot, so steigen üblicherweise die Preise mit der Folge höherer Gewinne. Das Steigen der Preise gilt als ein Zeichen für Unternehmer, dass es eine unbefriedigte Nachfrage gibt, die sich mit Gewinn befriedigen lässt. Es werden dann mehr Güter dieser Art hergestellt, so dass das Angebot steigt, die Preise sinken und mehr Konsumenten zu günstigeren Bedingungen in den Genuss des nachgefragten Guts kommen. Die Verteilung und Verwendung der knappen Güter wird ebenfalls durch den Preis gesteuert, da die angebotenen Güter üblicherweise an denjenigen übertragen werden, der das höchste Angebot abgibt.

Eine andere Werttheorie wurde früher beispielsweise von christlichen Autoren vertreten. Sie postulierten den gerechten Preis. Der Preis entsprach eher einer Sollensordnung: Durch das Wort gerecht kommt zum Ausdruck, dass es einen rechten oder richtigen, aber auch einen ungerechten Preis gibt. Martin Luther führte aus, dass die Kaufleute unter sich eine gemeine Regel hätten. Der wichtigsten Spruch aller Finanzen sei: Ich mag meine Ware so teuer geben, wie ich kann oder will. Das würden die Kaufleute für ihr Recht halten. Es sollte aber heißen: ,,Ich mag meine Waare so theuer geben als ich soll, oder, als recht und billig ist.“ Verkaufen solle kein ,,Werk sein, das frei in deiner Macht und Willen, ohn alle Gesetz und Maaß stehe, als wärest du ein Gott, der niemand verbunden wäre“. Der Preis sei so zu bemessen, dass der Kaufmann ,,seine ziemliche Nahrung“ erhalte, ,,seine Kost bezahlet, seine Muhe, Aerbeit und Fahr belohnet werde.“

Mein historischer Ausflug soll belegen, dass mit den oben genannten Darstellungen des Wertes im Kern kein ethisches Prinzip verfolgt wird. Sie wollen die maßgeblichen Faktoren für das Ergebnis der Bewertung (als deren Ausdruck die Preisbildung angesehen wird) ermitteln. Es handelt sich um analytische Abhandlungen, die versuchen, zu erklären, wieso die Preise eine bestimmte Höhe haben, wieso sie schwanken oder sich langfristig in eine Richtung bewegen, während der gerechte Preis auf den Bedarf der Personen und die Mitgliedschaft in einer Gemeinschaft abstellt.

Im Recht fehlt ebenfalls ein ethisches Prinzip, wie der Wert zu ermitteln ist. Es gibt keinen gerechten Preis, denn der Preis fällt außerhalb des Rechts. Der Preis ist üblicherweise Verhandlungssache. Aufgrund der Vertragsfreiheit kann, um hier nochmals Luther zu zitieren, der Preis ,,ohn alle Gesetz und Maaß“ nach dem Willen des Anbieters festgelegt werden.

Man mag einwenden, dass es im Recht sehr wohl Regelungen zum Preis gibt, etwa die angemessene Vergütung im Urheberrecht. Damit ist im Kern aber nichts Anderes als die übliche Vergütung oder eben der gängige Marktpreis gemeint. Der gängige Marktpreis ist wiederum das Ergebnis eines Marktprozesses.

Damit überlässt man aus juristischer Sicht die Bestimmung des gerechten Preises der Marktwirtschaft. Korrigierend wirkt das Recht auf die von zwei Parteien vertraglich vereinbarte Preisfestsetzung nur bei außergewöhnlichen Abweichungen des Preises vom Marktüblichen ein. Gerecht oder richtig erscheint aus Sicht des Rechts der Marktpreis (von dem aber auch deutliche Abweichungen zulässig sind; daneben muss das Recht auch freigiebige Leistungen akzeptieren, also Vereinbarungen, denen kein rational kalkuliertes Geschäft zugrunde liegt).

Preis und Wettbewerb

Ein bedeutender Zweck eines Wirtschaftssystems liegt jedenfalls darin, eine möglichst gute Versorgung der Bevölkerung zu erreichen. Und wohl alle Wirtschaftswissenschaftler sind sich einig, dass die Marktwirtschaft als ein selbstregulierendes System, das auf Eigentum, Handlungs- und Entscheidungsfreiheit (Vertragsfreiheit) beruht, entscheidende Aufgaben nicht erfüllen kann, wenn es monopolistisch organisiert ist.

Der Monopolist — das hielt etwa Adam Smith fest — versorgt den Markt ,,ständig mangelhaft“ und befriedigt die Nachfrage unzureichend, so dass er seine Ware weit über dem natürlichen Preis verkaufen kann, wodurch seine Einkünfte beträchtlich über die natürliche Höhe steigen:

- Der Monopolpreis sei der höchste, den man aus den Käufern herauspressen kann oder mit dem sie vermutlich noch einverstanden sein werden.

- Demgegenüber sei der natürliche oder der Preis bei freier Konkurrenz der niedrigste, den der Verkäufer über eine geraume Zeit hinweg noch hinnehmen kann, ohne aus dem Markt ausscheiden zu müssen.

Der Zweck eines Wirtschaftssystems wird — ohne hier einen konkreten positiven Inhalt festzulegen — jedenfalls nicht darin gesehen, die Bevölkerung ständig mangelhaft zu versorgen, oder einigen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, den Konsumenten durch Monopolpreise auszunehmen.

Darüber hinaus funktioniert ohne Wettbewerb die Zuweisung der Güter nur unzureichend, weil die Marktteilnehmer nicht auf Preissignale reagieren können (sondern nur der Monopolist). Ein Steigen der Nachfrage muss in einer Monopolsituation keineswegs ein steigendes Angebot zur Folge haben, während dies unter Wettbewerbsbedingungen als der Regelfall gilt (sofern die Nachfrage sich zumindest mit einem gewissen Überschuss befriedigen lässt).

Freie Konkurrenz bedeutet, dass jedermann die gleiche Leistung oder die gleichen Güter anbieten darf wie ein anderer, so dass sich durch die Auswahl der Nachfrager einerseits die bessere Leistung gegen die schlechtere, andererseits bei der gleichen Leistung der niedrige Preis durchsetzt.

Wer hingegen keine Konkurrenten hat, kann die Bedingungen eines Geschäfts freier bestimmen, weil der Interessent auf das monopolisierte Angebot beschränkt ist. Der Anbieter muss sich nur an der Kaufbereitschaft der Interessenten orientieren, nicht an der Preissetzung oder Qualität der Leistung eines Wettbewerbers. Die Belohnung der besseren Leistung oder die Bestrafung eines zu teuren Angebots sind mangels Alternative bei einem Monopol nicht existent: Es gibt nur einen Anbieter und folglich keine bessere oder günstigere Ausweichmöglichkeit.

In aller Regel will folglich kein Anbieter sich mit Konkurrenten auseinandersetzen, die sich um die gleiche Nachfrage bemühen. Umgekehrt sollen aber möglichst alle anderen Anbieter in einer (zumindest potenziellen) Konkurrenzsituation sein: Für das eigene Angebot wünscht man sich ein Monopol, für fremde Angebote den Wettbewerb.

Was den einzelnen Anbieter bei der Preissetzung im Zaum hält, das ist der Wettbewerber. Der Wettbewerb gibt das Maß vor, bis zu welcher Höhe der Preis steigen kann. Er zwingt nicht wie ein Gesetz, sondern über ökonomische Funktionen, indem die potenziellen Geschäftspartner sich gegen einen Anbieter entscheiden, weil sie ein alternatives Angebot vorziehen.

Wir kommen auf diese Art zwar nicht zu einer Methode, mit der man anhand von nachprüfbaren Kriterien den Preis bestimmen kann, aber immerhin zu negativen Ausschlusskriterien. Ein Geschäft sollte nicht nur frei von Drohungen oder Täuschungen zustande kommen, sondern auch unter Wettbewerbsbedingungen, also in einem Kampf der Unternehmen um den Kunden, wobei sie sich in erster Linie der marktwirtschaftlichen Waffe gute Qualität zu einem günstigen Preis bedienen sollen. Verabreden mehrere Unternehmer untereinander beispielsweise bei einer Ausschreibung einen Mindestpreis, so hebeln sie nicht nur den Wettbewerb aus, sondern begehen nach der deutschen Rechtsprechung eine Straftat (Submissionsbetrug). Die EU-Kommission oder die US-amerikanischen Wettbewerbsbehörden haben in den letzten Jahren mehrfach spektakulär hohe Strafen bei solchen Wettbewerbsverstößen (Preisabsprachen und andere Kartelle) ausgesprochen. Das Kaffeekartell soll beispielsweise laut Pressemeldungen aus dem Jahr 2009 dazu geführt haben, dass die Kunden mehrere Milliarden Euro mehr für Kaffee bezahlt haben, als es unter Wettbewerbsbedingungen der Fall gewesen wäre. Das Schienenkartell soll die Deutsche Bahn 500 Mio. Euro gekostet haben. Während bei den Kartellen sich noch mehrere Unternehmen absprechen müssen, bleibt selbst die dem Monopolisten erspart, denn er hat ja ein gesetzliches Monopol.

Geistige Leistungen

An dem Wettbewerb setzt zugleich die ökonomische Legitimation des geistigen Eigentums an:

Wenn jemand Geld oder Zeit in die Ausarbeitung von etwas Neuem (Werk, wissenschaftliche Erkenntnis, Verfahren, Technologie, Programm etc.) investiert und dieses nach der Veröffentlichung von der Konkurrenz sofort kopiert werden kann, hat er keine Möglichkeit, Vorteile aus seiner Tätigkeit zu ziehen, sondern nur den Nachteil, im Vergleich zu den Wettbewerbern besondere Kosten getragen zu haben. Die Wettbewerber können günstiger anbieten, weil sie keinen Aufwand mit der Herstellung der Kopiervorlage haben. Unter Wettbewerbsbedingungen werden sie auch günstiger anbieten und die Nachfrage auf sich ziehen. Das ist heutzutage deutlich zu erkennen, weil mit der digitalen Technik auch Privatpersonen (ohne finanzielle Interessen) aus Sicht der Unternehmer als Wettbewerber auftreten, indem sie teilweise die gleichen Leistungen (etwa Download einer Musikdatei) unentgeltlich anbieten.

Dieses unentgeltliche Anbieten zeigt zugleich den ökonomischen Wert der geistigen Leistungen an: Dieser beträgt unter Wettbewerbsbedingungen (nach Veröffentlichung) theoretisch Null. Allerdings muss man hier genauer unterscheiden: Geistige Leistungen, also das was ich mir denke, haben gesellschaftlich keinen Wert, weil niemand meine Gedanken nachvollziehen oder gar erwerben kann. Ich kann aber von meinen geistigen Fähigkeiten Gebrauch machen und etwa einen Text schreiben oder einen Vortrag halten, der dann als wahrnehmbares Objekt Gegenstand von Geschäften sein kann. Der eigentliche Wertschöpfungsvorgang ist die geistige Leistung und deren Umsetzung in ein konkretes Werk.

Wir müssen also die persönlichen Fähigkeiten und das Arbeitsergebnis trennen. Dieses Arbeitsergebnis kann sich nun in einer Sache niederschlagen, die andere kopieren können. Kann sich in einer Sache niederschlagen heißt nicht, dass dies zwingend der Fall sein muss. Wenn ich eine Aufführung mit Tänzern oder Musikern sehe, bedeutete das nicht, dass ich diese Aufführung kopieren kann (selbst zum das Gleiche darbietenden Tänzer oder Schauspieler werde). Aber bei den Streitfällen im Zusammenhang mit dem Urheberrecht geht es typischerweise um das Übernehmen, das Nachahmen oder das platte Kopieren des Ergebnisses einer Vorleistung. Welche Kriterien für das Urteil, etwas sei kopiert oder nachgeahmt, gelten sollen, lässt sich abstrakt kaum bestimmen. Das liegt daran, dass man zur Bestimmung des sogenannten Immaterialguts die Form von der Materie trennen muss. Nur, was bleibt übrig, wenn man aus Silber eine Figur formt und dann das Silber wegnimmt?

Während bei körperlichen Gegenständen für die Bewertung neben der Nachfrage vor allem die Knappheit des Gutes von Bedeutung ist, führt die theoretisch unendliche Verfügbarkeit des Arbeitsergebnisses der geistigen Tätigkeit für den Käufer zu Kosten in Höhe der Kopierkosten, also was es kostet, etwa ein Buch abzuschreiben oder sich eine Datei aus dem Internet zu laden. Derjenige, der sein Arbeitsergebnis einer geistigen Leistung veröffentlicht hat, muss daran überhaupt nicht beteiligt sein. Er kann nur etwas vor der ersten Veröffentlichung verlangen, weil er bis dahin als einziger Zugriff auf sein Arbeitsergebnis hat. Wenn jemand rein wirtschaftlich denkt, wird er mit der Ausarbeitung der kopierbaren Leistung gar nicht beginnen, weil es sich nicht lohnen wird (oder sein Ergebnis nicht veröffentlichen, so dass die Konkurrenz sie nicht nutzen kann, was im Bereich des Urheberrechts aber sinnlos ist). Er hat keine Chance, seine besonderen Kosten zu amortisieren, bleibt also auf diesen Kosten sitzen. Theoretisch handelt es sich um ein Verlustgeschäft.

Das Dilemma kann man an einem Beispiel verdeutlichen: Die Erfindung einer besonders effizienten Methode der Energiegewinnung würde in einer volkswirtschaftlichen Rechnung nicht unmittelbar erscheinen, sondern nur mittelbar, indem etwa entsprechende Anlagen hergestellt und verkauft werden, die dann wiederum die Energiekosten der Anwender senken. Gesellschaftlich kann so ein sehr wertvolles Gut geschaffen werden; ökonomisch gesehen erscheint das Arbeitsergebnis wertlos, weil aufgrund der freien Verfügbarkeit des Wissens niemand hierfür etwas bezahlen müsste. Die Erfindung einer effizienten Energiegewinnung kann sogar das Bruttoinlandsprodukt senken, weil die bisherigen Anbieter von Energie weniger umsetzen; die Wirtschaft schrumpft scheinbar, während tatsächlich eine Verbesserung eingetreten ist (sieht man einmal von den finanziellen Interessen der Anbieter von Energie ab). Freiherr von Knigge etwa hat 1792 diese Arbeitsergebnisse der geistigen Tätigkeit entsprechend der modernen ökonomischen Theorie zu den öffentlichen Güter wie Meer und Luft gezählt: Reine öffentliche Güter — also Güter, die von Vielen gleichzeitig genutzt werden können, ohne dass der eine den anderen in seinem Gebrauch stört, und bei denen sich keine Ausschließbarkeit aus der Natur der Sache ergibt — haben keinen ökonomischen Wert (ohne hier weiter auf die ökonomischen Stichworte wie Trittbrettfahrer, externe Effekte oder die Tragik/Komödie der Allmende einzugehen).

Urheberrecht schafft keinen Wert

Das Urheberrecht selbst schafft allerdings auch keinen Wert. Andernfalls würde der Traum der Alchemisten, aus Nichts Gold zu machen, sich durch bloße Rechtsregeln verwirklichen lassen. Würde man etwa ein heute gemeinfreies Werk mit Urheberrecht bedenken, also beispielsweise einer Person das Exklusivrecht an Mozarts Werk einräumen, könnte der Rechtsinhaber damit bestimmt sehr viel Geld verdienen, ohne jedoch irgend etwas Neues geschaffen zu haben. Womit wir es bei dem Urheberrecht zu tun haben, ist nur eine Umverteilung von Geld.

Ein Preis von Null ist gesellschaftlich keineswegs ein Problem. Der Preis von Null bedeutet nur, dass Einzelne damit kein Geld verdienen können. Gerade bei den sogenannten Immaterialgütern wie etwa der Sprache oder der Mathematik haben wir oft einen Preis von Null; letztlich völlig zu Recht, denn wenn jeder Mensch für die Vorleistungen anderer, die er während seines Lebens in Anspruch nimmt, bezahlen müsste, wäre ein Kind schon nach dem Erlernen der Sprache und dem Zählen überschuldet. Allerdings muss diese Vorleistung auch von irgend jemand erbracht werden. Während die Sprache in der Familie und dem persönlichen Umfeld unentgeltlich gelernt werden kann, ist das bei der Schulbildung schon nicht mehr der Fall. Wenn diese gesellschaftlich erwünschte Leistung nicht unentgeltlich erbracht wird, muss die Gesellschaft dafür sorgen, dass irgend jemand die Leistung erbringt. Bei den urheberrechtlichen Tätigkeiten kann man aber durchaus die Frage stellen, ob hier überhaupt eine derart pauschale staatliche Förderung wie die des Urheberrechts erwünscht und notwendig ist.

Wir sind in diesem Bereich also mit dem Problem konfrontiert, dass öffentliche Güter in einem marktwirtschaftlichen System bei einer ökonomisch rationalen Kosten-Nutzen-Rechnung nicht von Privaten zur Verfügung gestellt werden, weil diese ihre besonderen Investitionskosten nicht erwirtschaften können.

Weil es sich nicht lohnen kann, muss der Staat eingreifen, so die Schlussfolgerung. Da eine rege Innovationstätigkeit erwünscht ist, wird über eine rechtliche Konstruktion das Kopieren erschwert. Der geistig Tätige erhält ein Monopol für eine gewisse Dauer, innerhalb derer die potenziellen Konkurrenten die Entwicklung nicht nutzen können, er also allein einen eventuellen wirtschaftlichen Vorteil aus seiner Entwicklung ziehen kann. Exklusive Rechte an neu geschaffenem Wissen würden Anreize schaffen, den Wissensbestand oder die Zahl der Kulturgüter (Musik, Filme, Texte jeder Art etc.) einer Gesellschaft zu vergrößern. Dies führt zu dem widersinnig scheinenden Ergebnis, dass man künstlich einen Mangel an Kulturgütern erzeugt (weil der Monopolist den Markt ,,ständig mangelhaft“ versorgt), damit es keinen Mangel an neuen Kulturgütern gibt. Solche Konstruktionen werden üblicherweise zu einer Gruppe von gesetzlichen Regelungen gezählt, die man unter dem seit Jahrhunderten umstrittenen Stichwort geistiges Eigentum an Immaterialgütern erfassen will.

Mit dem Immaterialgut, das bei Verstößen gegen das Urheberrecht verletzt wird, hat die Rechtswissenschaft eine begriffliche Manipulation gefunden, das Monopol legitim in den Dienst der die Marktmacht nutzenden ökonomischen Interessen zu stellen. Es wird zwar vielfach bestritten, dass das Urheberrecht ein Monopol begründet, aber zu Ende gedacht, ist das nicht: Wenn das Urheberrecht es nicht erlauben sollte, den Preis über den Wettbewerbspreis zu setzen, könnte man auch auf das Urheberrecht verzichten (bzw. es auf den persönlichkeitsrechtlichen Teil reduzieren). Damit das Urheberrecht überhaupt seinen Zweck erfüllen kann, muss es die Wirkungen eines Monopols haben:

- Der Markt wird mit Urheberrecht schlechter versorgt als es ohne Monopol der Fall wäre.

- Der Preis für die betroffenen Leistungen ist höher als der Preis, der sich bei freier Konkurrenz einstellen würde.

Zwei essentielle Nachteile eines Monopols werden also durch das geltende Urheberrecht verwirklicht.

Im Hinblick auf die Gerechtigkeit geraten wir in diesem Rahmen in eine merkwürdige Situation. Der BGH hat vor über einem halben Jahrhundert entschieden, dass der Anspruch des Urhebers auf einen gerechten Lohn für eine Verwertung seiner Leistung sich auf die Herrschaft des Urhebers über sein Werk gründet, also auf dem geistigen Eigentum. Auch das deutsche Gesetz aus dem Jahr 1965 spricht davon, dass das Urheberrecht der Sicherung einer angemessenen Vergütung des Urhebers für die Nutzung des Werkes dient. Das sind suggestive Formulierungen:

- Das Recht kennt keine eigene Methode zur Bestimmung des gerechten Lohnes oder der angemessenen Vergütung, denn der Preis für eine Leistung fällt außerhalb des Rechts und wird in der Marktwirtschaft dem Markt überlassen.

- Die freie Marktwirtschaft kann nur nur unter Wettbewerbsbedingungen zu einem ökonomisch angemessenen Preis führen (Monopole unterliegen einer besonderen Kontrolle, Kartelle sind grundsätzlich verboten). Das Urteil, ob dieser Preis gerecht oder ungerecht ist, lässt sich mangels eines für die Marktwirtschaft gültigen Maßstabes nicht fällen.

- Im Urheberrecht haben es mit einer Umkehrung der Verhältnisse zu tun. Während im Normalfall der Wettbewerb als ein essentieller Faktor für einen angemessenen Preis gilt, soll der (als rechtmäßig oder gerecht bezeichnete) angemessene Lohn für den Urheber durch die Abwesenheit des Wettbewerbs hergestellt werden. Wieso das der Fall sein soll (bzw. wieso diese Argumentation nicht für alle anderen Leistungen gelten soll), bleibt aber im Dunkeln.

Wenn wir nach der Gerechtigkeit bei der zentralen Aufgabe des Urheberrechts fragen, werden wir auf eine bloße Behauptung verwiesen. Man sagt, dass man mit dem geistigen Eigentum erst ein marktfähiges (weil handelbares) Produkt schafft, denn mit frei verfügbaren Gütern ist ein Handel ausgeschlossen. Umgekehrt begrenzt man aber zugleich ein essentielles Moment des Markts, indem man den Wettbewerb mit dem gleichen Gut verhindert.

The Long History of Copyright and its Consequences by Eckhard Höffner

Konstruktion des geistigen Eigentums

Wie hat man nun dieses ,,geistige Eigentum“ konstruiert? Wie der Name bereits sagt, als Eigentum, und Eigentum gilt seit der französischen Revolution als unverletzlich (heilig). Es steht damit an der Spitze der absoluten privaten Rechte. Das Grundprinzip des Eigentums lautete: Der Eigentümer kann mit dem Gegenstand des Eigentumsrechtes nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen.

Von dieser Warte aus betrachtet gilt jede Verminderung der absoluten Rechte als eine unstatthafte Enteignung; alle Ausnahmen erscheinen als eine Beschneidung der Rechte des Inhabers. Angriffe auf diese Position lassen sich rechtsdogmatisch kaum anders begründen, als durch die wenig einleuchtende Argumentation, das anonyme Publikum, der Verbraucher oder andere an der Nutzung Interessierte hätten auch Rechte an dem Werk. Demgemäß lassen sich Rechtsänderungen nur noch als Erweiterung der Verbotsbefugnisse der Rechtsinhaber begründen. Jede Missachtung des Rechts gilt zugleich als eine Schaden verursachende Rechtsverletzung. Es wird mit einer bemerkenswert unlogischen Selbstverständlichkeit von einem Schaden gesprochen, dem Rechtsinhaber bei Verletzung der Rechtsregeln ein mehr oder minder plausibel berechneter Schadensersatz zugesprochen, so als könnte das Immaterialgut einen Schaden erleiden. Beim Urheberrecht geht es aber nicht um einen Schaden an einem (immateriellen) Gut, sondern um die Verletzung einer exklusiven Zuordnung von Chancen.

In der Begründung zum deutschen UrhG 1965 wurde festgehalten, dass ,,bei einer mehrfachen Nutzung eines Werkes jeder einzelne Nutzungsvorgang der erneuten Zustimmung des Urhebers“ bedürfe. Jeder registrierbare Umgang mit einem Werk kann so als eine kostenpflichtige Nutzung gestaltet werden. Lediglich der ,,rezeptive Genuß des Werkes durch Lesen, Hören oder Anschauen“ sollte nicht ,,dem Recht des Urhebers“ unterworfen sein. Wer jedoch in einer Schulaufführung ,,Yellow Submarine“ singen lässt, dem drohen rechtliche Folgen (Theater- oder Orchesterproben, selbst das Vorsprechen bei einer Schauspielschule, sind bereits urheberrechtlich relevante Vorgänge). Bei jedem Film kann man in juristische Schwierigkeiten geraten, wenn vom Urheberrecht erfasste Bilder oder Geräusche (Musik oder eine Rede) auch nur im Hintergrund wahrnehmbar sind. Im Grundsatz, also wenn es hier nicht eine gesetzliche Ausnahmeregel geben würde, wäre es bereits rechtswidrig, wenn eine Neunjährige dem siebenjährigen Bruder unter der Bettdecke eine Geschichte vorliest, denn jede sinnlich wahrnehmbare Kopie ist zugleich eine Nutzung des sogenannten Immaterialguts, da dieser Vorgang rechtstechnisch zu einer Ware und damit zu einem gesonderten Marktobjekt erklärt wurde.

Ausdrucksform dieser Parallele zum Eigentum ist das ubiquitäre Immaterialgut, ein immaterielles Etwas. Geistiges Eigentum ist allerdings kein Eigentum, oder genauer gesagt: Der Gegenstand des geistigen Eigentums ist ein anderer als der des Eigentums. Objekt des geistigen Eigentums sind abstrakt beschriebene Möglichkeiten, deren Verbreitung, Verwirklichung oder Konkretisierung das Gesetz dem Rechtsinhaber des sogenannten Immaterialguts vorbehält. Der Begriff Immaterialgut an sich ist nahezu vollständig merkmalsfrei, kann nur negativ als etwas Unkörperliches bestimmt werden. Man kann nicht sagen, dass diese immateriellen Ereignisse inexistent seien. Liebe ist immateriell, ein sehr starkes und ebenso konkretes Phänomen: Jedoch ist das ein innerer persönlicher Vorgang, mit dem man ebenso wenig Handel betreiben kann wie mit dem Nutzen der Gegenstände des Urheberrechts.

Im Zusammenhang mit dem geistigen Eigentum ist der Begriff Immaterialgut eine Umschreibung eines wertenden Vorgangs: der Vergleich zwischen zwei Objekten oder der Abgleich einer abstrakten Beschreibung mit einem Objekt. Man kann es auch als eine juristisch definierte Methode der Abstraktion zur Bestimmung des Ausmaßes der Gleichartigkeit bezeichnen. Ein Immaterialgut kann in allen möglichen Objekten, in Handlungen oder Verfahren jeder Art und jeden Alters verwirklicht sein, deren Besonderheit keine geistige oder persönliche Leistung erfordert. Da es keinen konkreten Gegenstand, sondern nur einen virtuellen Charakter hat, kann es theoretisch überall gleichzeitig sein. Es ist ubiquitär, allgegenwärtig, also maßlos und hat keine Grenze, die ihm Halt gebietet. Es kann in der Welt des Rechts auf keinerlei Widerstand stoßen und durchdringt alles (es schleicht sich in das Kinderzimmer und verbietet das Kopieren von Software oder rechtfertigt die Kontrolle des Datenverkehrs).

Das Urheberrecht separiert so mit seiner ideell ins Unendliche ausgedehnten Schutzsphäre zugleich den Menschen im Begriff von seiner Realität und Kultur und reduziert ihn zu einem jeder Gemeinschaft enthobenen Wesen (mit dem Ziel, ihn zum zahlenden Konsumenten zu machen), so wie auch die Urheber als Schöpfer unbeeinflusst von Geschichte und Gesellschaft über ihrer Lebenswirklichkeit zu schweben scheinen. Diese juristische Konstruktion, strenggenommen, war nur deshalb akzeptabel, weil sie nicht vollständig zur Entfaltung gebracht wurde und das Recht in der Praxis hauptsächlich in den typischen Wettbewerbsrelationen eingesetzt wurde, also als Mittel gegen Plagiate im Wissenschafts-, Literatur- und Kunstbetrieb oder zum Verbot von Konkurrenzprodukten im gewerblichen Bereich.

Die virtuelle Natur eines absoluten Rechts (als Eigentum) ohne konkretes Objekt schuf zugleich ein äußerst flexibles juristisches Werkzeug. Die Immaterialgüter (Werke) selbst lassen sich in zahllose virtuelle Nutzenssplitter aufteilen. Der Rechtsinhaber kann die vielfältigen Verbotsrechte (Differenzierungen nach Absatzgebiet, Vertriebsart, Format, Verkaufsart etc. sind in den Verlagsverträgen üblich, hinzu kommen etwa das Verfilmungsrecht, Senderecht, Nutzung in der Werbung etc.) selbst ausüben oder über sie verfügen, denn in der Welt der geistigen Schöpfungen ist nicht nur Platz für unzählige Werke, sondern auch für bis ins Kleinste abgestufte Rechte an jeder einzelnen Nutzungsmöglichkeit des Werks (oder Teilen davon), die somit individuellen Vertragsgestaltungen zugänglich ist. Dies schuf ein weites Feld für ausgeklügelte vertragliche Konstruktionen, war aber andererseits ein Alptraum für ein absolutes Recht, bei denen andere erkennen können sollten, wer Inhaber ist und wo dessen Rechte beginnen und enden (zwei Beispiele: Rechtsinhaber und Was ist überhaupt verboten?).

Die Gestaltung konnte aber nur dann ihren Zweck erfüllen, wenn die ungeprüften Annahmen über den durch das Urheberrecht beeinflussten Markt sich erfüllen (allein die Feststellung, der Preis müsse auf Grund des Urheberrechts nicht Null betragen, ist kaum aussagekräftig. Wer etwa für einen Stundenlohn von 50 Cent arbeitet, der arbeitet zwar nicht für Null, aber zum Überleben reicht dieser Stundenlohn in Höhe von ,,nicht Null“ gewiss nicht aus). Hierzu erweist sich ein handelbares Monopol, das nur auf die Nachfrage reagiert, als wenig sinnvoll, denn es hilft denjenigen, die am wenigsten einer Unterstützung bedürfen, also den Inhabern der Rechte über die sowieso nachgefragten Werke. Sie profitieren — im Vergleich zum Durchschnitt — überproportional von der Begrenzung des Wettbewerbs. Es handelt sich bei den Schwächen des Urheberrechts, die sich in der allgemein bekannten schlechten Bezahlung des Großteils der Urheber äußert, nicht um einen Fall lediglich fehlender Verhandlungsmacht des einzelnen Urhebers, denn auch der Verleger ist an die allgemeinen Marktverhältnisse gebunden und kann sich dem allgemeinen Preisgefüge nur in sehr beschränkten Ausmaß entziehen. Das heißt, allein mit Änderungen des Urhebervertragsrechts wird es nicht gelingen, die schlechte finanzielle Lage des durchschnittlichen Urhebers zu verbessern.

Weil die Rechtsdogmatik den Markt nicht beachtet oder integriert, gelegentlich die rechtliche Anerkennung der Urheberschaft (durch ein Monopol) als symbolisch gerechten Zweck ohne weitere bedeutsame Wirkungen auffasst, überantwortetet sie das eigentumsähnlich gestaltete Monopolrecht dem freien Spiel der Kräfte des Marktes. In dieser Hinsicht ist diese Theorie eine Bankrotterklärung, denn für die Marktinteressenten ist die Legitimation der Sonderrechte vollkommen belanglos, und der Markt existiert selbstverständlich auch dann, wenn man ihn in der juristischen Betrachtung missachtet und er bei den Rechtsurteilen kein bedeutsamer Faktor ist. Es waltet deshalb eine besondere Art von Wirtschaftsliberalismus, nämlich in der Form des mittelalterlichen städtischen oder merkantilistischen Monopolmodells. Die vielfach erhobene Forderung, dem Urheber sei durch das Monopol der volle Ertrag seiner persönlichen Leistung zuzuordnen, ist in einer Tausch- und Marktwirtschaft aber ebenso sinnlos wie illusorisch. Das Urheberrecht gewährt auch kein Recht auf irgend eine Vergütung in irgend einer bestimmten Höhe.

Man kann sich nicht nur auf rechtliche Aspekte der Vertragsgerechtigkeit im Sinne eines formal ordentlichen Vertragsschlusses und des lauteren Handels beschränken. Das Recht kann durch eine neu geschaffene Ordnung das Handeln anders strukturieren; rechtliche Urteile sind jedoch nur statischer und situationsbedingter Natur. Sie beschränken sich auf die Auswirkungen in der konkreten Beziehung, ohne zu fragen, wie es zu einer bestimmten Situation gekommen ist, deren Bedingungen oft außerhalb des konkreten Rechtsverhältnisses, vielfach in der nicht mehr änderbaren Vergangenheit liegen. Selbst wenn man den Schutz der Interessen als einen Ausgleich der bestehenden Interessen auffasst, wird die Gesellschaft doch nur als stillstehend verstanden. Der Ansatz bietet keine Gewähr für eine angemessene intertemporale Regelung, in der nicht nur die aktuellen Gruppen, sondern auch nachwachsende Mitglieder der Gesellschaft hinreichend berücksichtigt werden. Die Ergebnisse der geistigen Tätigkeit unterliegen aber einer besonderen Art des gemeinschaftlichen Austauschs, der von dem Tausch der konkreten körperlichen Güter vollkommen abweicht: Vorleistungen aus der Vergangenheit werden adaptiert und die eigenen Ergebnisse der Zukunft übereignet. Sie sind für die Entwicklung der Gemeinschaft von besonderer Art und haben eine besondere Bedeutung — das Urheberrecht steht dieser Entwicklung entgegen.

Auf Nachweise zu diesem Text wurde verzichtet; sie finden sich in E. Höffner: Wesen und Geschichte des Urheberrechts.

Die Methode des Urheberrechts ist wirtschaftlicher Natur und wurde in Europa vor allem von den Zünften praktiziert, zur Ausschaltung des Wettbewerbs.

Das Urheberrecht verfolgt (im Gegensatz zum anglo-amerikanischen Copyright) darüber hinaus den Zweck, die Steuerung der Darstellung der eigenen Person in der Gesellschaft zu erleichtern, indem es Mittel gegen die Verbreitung des Werks unter besonderen Bedingungen (Veröffentlichung und Inhaltsmitteilung des Werks, Urheberbezeichnung, Entstellungen, Beeinträchtigungen etc.) schafft.

Es gibt aber auch andere Fälle, etwa ob ein Theaterstück oder eine Komposition angemessen interpretiert wurde (man hört öfters von den Schwierigkeiten mit der Erlaubnis zur Aufführung etwa von Richard Strauß oder Brecht).

Dass dieser Prozess nach verbreiteter Meinung nicht zwingend zu einem gerechten Preis führen muss, erkennt man etwa an der Debatte über die Einführung eines Mindestlohnes.

Das setzt voraus, dass man zumindest die Kosten für sein Angebot erwirtschaftet, denn wenn der Preis unterhalb der eigenen Kosten liegt, macht man Verlust; das wirtschaftliche Tun rechnet sich nicht mehr.

Der Konkurrenzpreis ist zwar typischerweise niedriger als Monopolpreis, liegt auf längere Sicht aber über den eigenen Kosten. Wenn die Umsatzerlöse niedriger sind als der Aufwand, werden Verluste erwirtschaftet und die entsprechenden Tätigkeiten dienen damit nicht dem Gelderwerb (steuerrechtlich werden solche Tätigkeiten in den Bereich der Liebhaberei befördert).

<sup „> Die Privatpersonen wundern sich dann, wenn sie von den Unternehmen auch wie Wettbewerber behandelt und folglich — typischerweise mittels der Abmahnung, unter Umständen mit gerichtlich durchgesetzten Unterlassungsansprüchen — bekämpft werden.

<sup „> Im wissenschaftlichen Bereich scheinen zum einen die Währung der Universitäten, also die Titel, Diplome, und andererseits Anstellungsverträge im wissenschaftlichen Betrieb weitgehend als Anreiz für das Veröffentlichen zu genügen, denn bezahlt werden wissenschaftliche Veröffentlichungen sehr selten. So entfaltet das Urheberrecht im wissenschaftlichen Bereich vor allem schädliche Auswirkungen, weil die vorhandene Literatur und andere wissenschaftlichen Materialen schwerer und teurer zugänglich sind (Preis, Dauer der Suche, Dauer, den Text zu besorgen etc.) als dies ohne Urheberrecht der Fall wäre. Für Wissenschaftler an Universitäten mag das oft nicht das unmittelbar spürbare Problem sein, weil sie die Kosten für Mitarbeiter, Bibliotheken und deren Bestand nicht selbst bezahlen (sondern die Träger der Universitäten, also zumeist der Staat). Zugleich zwängen sich die Studenten in die überlasteten Bibliotheken, die inzwischen teilweise — so etwa die Bayerische Staatsbibliothek — jeden Tag in der Woche, Montag bis Sonntag, von acht Uhr morgens bis Mitternacht geöffnet haben. Ohne die Zwänge des Urheberrechts könnten bei einem zugleich besseren Angebot erhebliche Kosten eingespart werden, die in ein besseres Forschungs- und Lehrangebot investiert werden könnten.

Die Gesetzgeber haben hierauf reagiert, indem sie den Gegenstand dieser Kopierverbote immer weiter ausgedehnt haben, sowohl in sachlicher Hinsicht (technische Erfindungen, Designs etc.) wie auch im Hinblick auf das gewährte Recht selbst.

Was oft miteinander vermengt wird, ist die Marktmacht oder ein hoher Gewinn mit dem Monopol. Tatsächlich gibt es sehr viele Monopole (jeder hat etwa an seiner persönlichen Arbeitskraft ein Monopol), die aber oft nicht mit irgend einer nennenswerten Marktmacht verbunden sind. Richtig ist sicherlich, dass ein großer Teil der vom Urheberrecht erfassten Werke aus Sicht der Konsumenten austauschbar erscheint, was durchaus Einfluss auf den Preis hat, ihn aber nicht auf das Wettbewerbsniveau senken muss.

Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 1789 bezeichnet das Eigentum als unverletzliches und heiliges Recht.